Aktuelle Studie: Feuerlöschen und die Rolle von Teamwissen, Koordination und verfahrenstechnischer Starrheit bei der Anpassung während störender Ereigniss

Führung durch schwierige Zeiten

Quelle:

Rico, R. et al. (2025): Putting out the Fires: The Role of Team Knowledge, Coordination, and Procedural Rigidity in Adapting and Performing During Disruptive Events. Organization Science, INFORMS.1

An Führungskräfte, Entscheider und Teams in Technologie, Software und IT Security,

Stell dir vor, du bist in einer Situation wie beim Brand des Grenfell Towers in London am 14. Juni 2017: Die Bewohner rufen panisch den Notruf an, doch die Mitarbeitenden am Telefon halten sich starr an ihre Vorgaben und raten: „Bleib in deiner Wohnung.“ Das war der Standardprozess – aber in dieser dramatischen Lage war das fatal. Die Mitarbeitenden haben nicht gesehen, dass das Gebäude zuerst im wesentlichen außen an der Fassade brannte. Dieser Brand breitete sich durch die nicht brandschutzgerechte Fassaden-Verkleidung in Windeseile außen von unten nach oben aus. Das haben die Mitarbeitenden in den Notrufzentralen nicht gesehen. Es war ein Brand wie er für die Vorschriften nicht vorgesehen war, denn man ging von brandsicheren Fassadenverkleidungen aus. Die Menschen, die die Notrufe entgegen nahmen, hielten sich an den Prozess. Wie viele Menschen hätten gerettet werden können, wenn hier im Kontext der Situation, abweichend vom Procedere gehandelt worden wäre?

Was bringt Dir die Analyse dieser Studie?

Bei vielen von uns hängen nicht unmittelbar Leben an unseren Entscheidungen. Aber auch wir möchten nicht, dass wir durch falsche Beharrlichkeit das Falsche tun. Auch wir stehen immer wieder vor unerwarteten Herausforderungen, der erste Schritt ist es, dies zu erkennen. Prozesse geben Sicherheit – aber was, wenn genau diese Prozesse dich und dein Team in der Krise ausbremsen oder gar über den Abgrund führen? Hier erfährst du, wie du mit deinem Team besser auf das Unerwartete reagieren kannst, ohne in reines „Feuerlöschen“ zu verfallen. Du bekommst Impulse, wie du Prozesse und Agilität (z. B. mit SAFe) sinnvoll zusammenbringst.

Studie: Warum stures Befolgen des Prozesses gefährlich werden kann

Eine aktuelle Studie von Rico et al. (2025) zeigt am Beispiel von Feuerwehrteams: Je stärker ein Ereignis die Routine sprengt, desto weniger helfen dir und deinem Team die alten Erwartungen und Prozesse weiter. Die Forscher nennen das den Unterschied zwischen dem, was du erwartest (TMM – Task Mental Models), und dem, was tatsächlich passiert (TSM – Team Situation Models).

- Wenn alles wie geplant läuft, reichen Routinen und eingespielte Abläufe. Dein Team arbeitet quasi „auf Autopilot“ – das ist effizient.

- Kommt es aber zu echten Störungen, hilft nur eines: Ihr müsst explizit kommunizieren, euch absprechen, gemeinsam neu denken. Die Studie zeigt: Teams, die das schaffen, retten mehr Leben – im übertragenen Sinne auch in IT-Projekten.

- Starre Prozesse (prozedurale Rigidität) sind oft hinderlich. Sie verhindern, dass du und dein Team flexibel auf neue Situationen reagieren könnt. Genau das war beim Grenfell Tower das Problem: Die Vorgabe „Wohnung nicht verlassen“ wurde stur befolgt, obwohl es in der Situation falsch war.

- Explizite Koordination rettet Projekte (und manchmal Leben): Wenn du merkst, dass die Situation nicht mehr zu deinen Erwartungen passt, ist es Zeit für offene Kommunikation, neue Absprachen und gemeinsames Nachdenken.

- Routine vs. Ausnahme: In stabilen Zeiten funktionieren eingespielte Abläufe. In der Krise brauchst du bewusste, explizite Abstimmung – sonst drohen Fehlentscheidungen. Eine zu starke Betonung der verfahrenstechnischen Ausbildung zur Erhöhung der Sicherheit und Leistung kann den Interpretationsprozess neuer Situationen gefährden und die Anpassung des Teams beeinträchtigen. Dies kann schwerwiegende Konsequenzen haben.

- Das eine vom anderen unterscheiden: Wichtig ist, dass die Teams darauf hin sensibilisiert werden, wann sie es mit einer Situation zu tun haben, die Anpassungen erfordert. Schulungen und Übungen im Vorfeld verbessern bei den Teams genau diese Fähigkeit. Führungskräfte sollen daraufhin trainiert werden, prozedurale Rigidität kritisch zu hinterfragen und situative Anpassungsfähigkeit gezielt zu fördern.

Was bedeutet das für Agilität und Skalierungsframeworks wie SAFe?

SAFe befasst sich genau damit, dass es Routine und neue Situationen gibt. Allerdings habe ich keinen expliziten Hinweis zu TMM und TSM in Verbindung mit impliziter oder expliziter Kommunikation gefunden. Dennoch SAFe und agiles Arbeiten fördern eine Kultur der psychologischen Sicherheit, die eine solche Variabilität unterstützt. Das es dazu nichts gibt, liegt vielleicht auch daran, dass die Studie eine der ersten ist, die dies untersucht, siehe Hintergrund zur Studie.

- SAFe und Agilität: Prozesse sind kein Selbstzweck

Auch im SAFe-Framework gibt es viele standardisierte Abläufe. Doch echte Agilität zeigt sich, wenn Teams diese hinterfragen und situativ anpassen – etwa im PI Planning oder bei Retrospektiven. Führungskräfte müssen Flexibilität fördern, nicht nur Regelkonformität. Die Studie zeigt, dass zu starres Festhalten an Verfahren und die Forderung danach paradoxerweise dysfunktionale Verhaltensweisen fördert, die Anpassungen verhindern.

„Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge“ heißt daher das erste Agile Prinzip.

„Auf Veränderungen reagieren statt einem Plan folgen“ sehr treffend ist hier auch die vierte Prinzip.

Zu beachten ist dabei, dass auch den Prozessen und Werkzeugen Wert beigemessen wird, aber der linke Teil als relevanter betrachtet wird. - Trainiert für den Ausnahmefall

Teams sollten regelmäßig üben, Routinen zu verlassen, explizit zu kommunizieren und gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln – auch und gerade in IT und Security. Führungskräfte und Bereichsleitungen sollten dafür Budget bereit stellen. Denn die ungeplante Situation kommt sicher. Eine falsche Reaktion darauf kann deutlich teurer werden.

Hintergrund der Studie

Grundsätzlich versuchen alle agilen Frameworks die adäquate Reaktion auf Veränderungen zu fördern. Allerdings ist in dieser Studie sehr interessant, dass in der Fachwelt das Messen der Anpassungsfähigkeit immer relevanter wird, empirische Studien dazu aber eher selten sind. Die Studie untersuchte die These in der Praxis, dass Teams störende Ereignisse mit unterschiedlichen kognitiven Prozessen und Interpretationen begegnen. Es wird untersucht, welche kognitiven Prozesse notwendig sind, damit ein Team versteht, dass eine Aufgabenanpassung notwendig ist, sprich TMM und TSM nicht gleich sind.

Im Rahmen der Bekannten Verhaltensweisen zu Teamanpassung wie Rollenzuteilung, Task Zuteilung und Strukturanpassungen gibt es zwei bisher nicht beachtete Faktoren. Es ist die Kommunikation im Sinne der impliziten oder expliziten Kommunikation zur Koordination.

Implizit: Es wird von einem unausgesprochenen und gemeinsam verstandenen Prozess ausgegangen, bei dem Teammitglieder zukünftige Anforderungen von Aufgaben und das Verhalten anderer Teammitglieder antizipieren, ohne dass darüber explizit kommuniziert wird.

Explizit: Offener Prozess, der Kommunikation erfordert, um Pläne zu formulieren. Studien untersuchten bislang beide Formen der Koordination getrennt. Die Ergebnisse sind widersprüchlich. Es wird jedoch Forschung benötigt, um herauszufinden, welche Formen der Koordination wesentlich sind für die Anpassungsfähigkeit.

Umstellen auf explizite Kommunikation: Es wurde weiterhin untersucht, wie gut das Team in der Lage ist, auf explizite Kommunikation umzustellen. Dies bedeutet die Fähigkeit zu erkennen, dass die Annahmen der bestehenden Prozesse zur Situation hier nicht zutreffen und es eine direkte Abstimmung im Team benötigt, um die Situation zu meistern.

Vorgehen: Die Daten wurden über zwei Zeiträume hinweg erhoben bei einer Stichprobe von 347 Feuerwehrleuten inkl. Einsatzleitungen, die 45 Feuerwehrteams bildeten und an 45 Notfalleinsätzen beteiligt waren. Um die These aus der Praxis auch im Labor zu überprüfen wurde eine Gruppe von 102 Individuen in 34 Drei-Personen-Versuchsgruppen dabei untersucht, wie sie simulierte Feuerbekämpfung durchführten. Die Aufgaben wurden ihnen per Zufall zugewiesen in zwei Kategorien: hohe oder niedrige Störungen im Vorfall. Es wird auch untersucht, wie sehr die Kognitiven Modelle (wie die Situation gesehen wird und wie darauf reagiert wird) mit der tatsächlich vor Ort vorkommenden Situation berücksichtigt wird. Empirische Beweise für die Rolle der TMM-TSM-Korrespondenz ermöglicht ein besseres Verständnis dafür, wie kognitive Repräsentationen im Team zusammenhängen, um zielgerichtet Anpassung zu unterstützen.

Fragen, die Ihr Euch stellen könnt:

- Nutzt Ihr in Eurer Organisation bereits Schulungen, die auf unerwartete Situationen vorbereiten?

- Wo in Eurer Organisation werden Prozesse zu starr angewendet, obwohl die Situation Flexibilität erfordert?

- Wie fördert Ihr explizite Kommunikation und Anpassungsfähigkeit in Eurem Team – auch unter Druck?

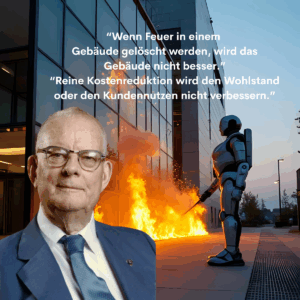

Mit dieser Studie habt Ihr nun den wissenschaftlich geprüften Nachweis, dass zu starre Prozesse dysfunktional sein können. Ihr könnt die Erkenntnisse nutzen, um Eure Teams widerstandsfähiger zu machen. Hinterfragt Routinen, trainiert den Ausnahmefall und schafft Raum für offene Kommunikation – damit Euer „Gebäude“ nicht nur gelöscht, sondern auch besser wird.